بدت ملامح الانزعاج على وجه أبي سريعاً. هو يتمنى بقائي، لكنّه في الوقت نفسه، يعلم بأن بقائي ظلمٌ لي. لم يكن أمامه أن يجيب سوى بعبارة “إن شاء لله”، مع هزّ رأسه، وكأنّه يستعد لفراقي القريب.

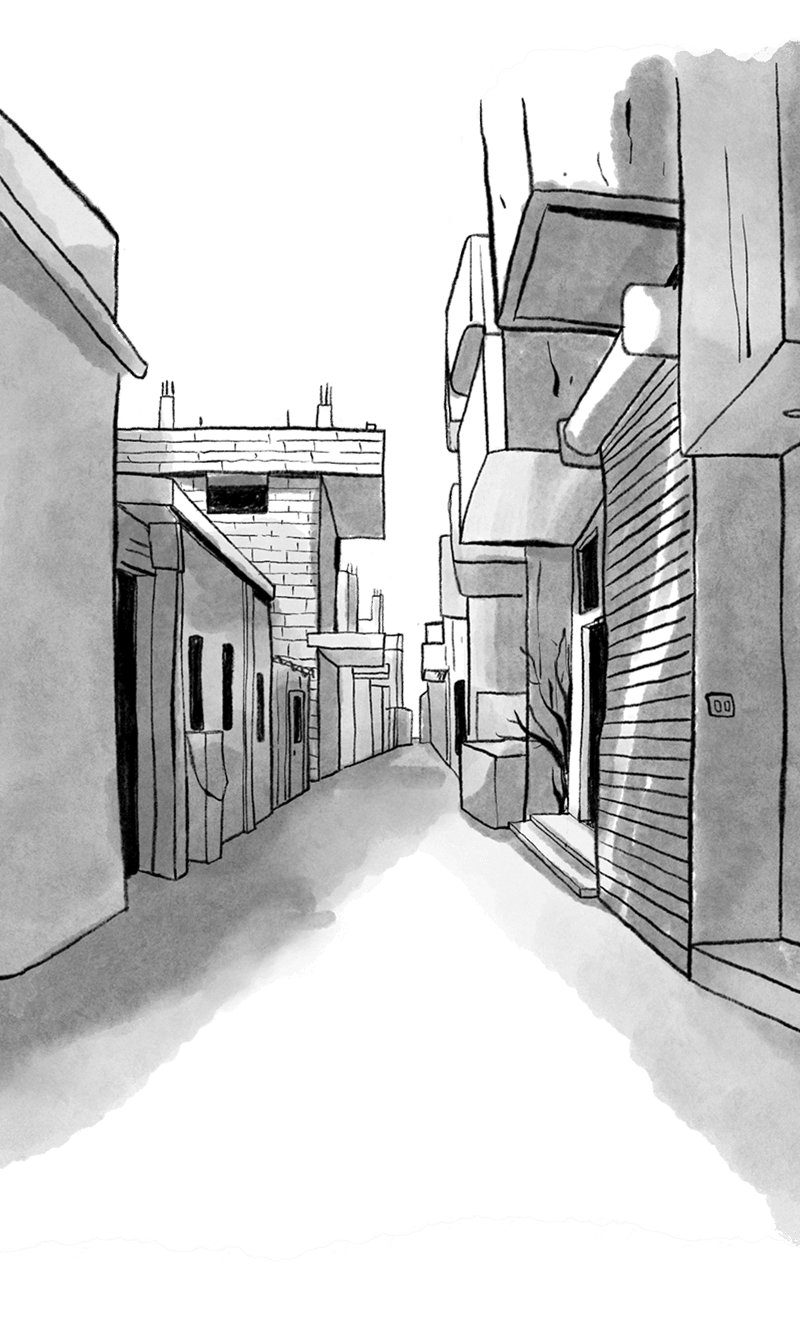

وبالفعل، ذهبت بعد فترةٍ مع والدي للحصول على جواز السفر، ومن ثم ذهبنا إلى بطل المخيمات الأوحد، الحاج.

كانت تلك المرّة الأولى التي أقابله فيها. كان الداخل عليه كالداخل على رئيس أو وزير تحيط به حاشيةٌ من الموظّفين. بدا الرجل مهيباً، وكبيراً في السن، لكن وجهه ما زال محتفظاً بشيءٍ من نضارة الشباب. استقبلنا بحفاوة، فهو صار يعرف والدي. سأله عن أشقائي فراس وسامي وعن أحوالهم في ألمانيا. فأخبره والدي بسبب مجيئنا: “والله يا حاج بدنا نبعته لعند أخوته”.

ربّت والدي على كتفي، ونظر إلى الرجل بشيءٍ من الخجل، فجاءه الردّ سريعاً وواثقاً: “إي، ليش لا”، كما لو أنّ الطائرات واقفةٌ أمام البناء، مستعدةٌ للإقلاع.

دفعنا دفعة أولى بقيمة ثلاثة آلاف دولار، واتّفقنا معه على تخفيض سعر الرحلة من عشرة آلاف إلى ثمانية آلاف دولار.

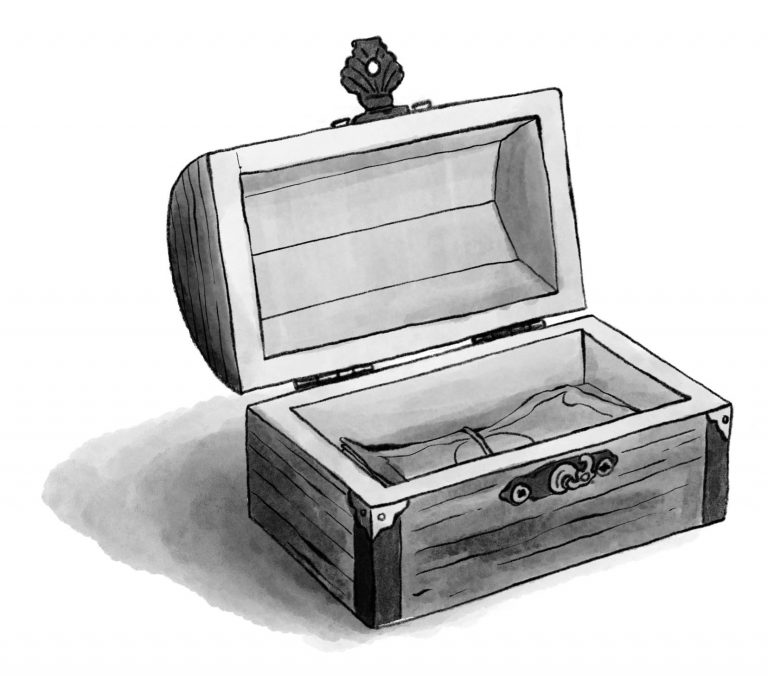

أخرج والدي النقود، تناولتها منه لأعطيها للحاج، فسحب صندوقاً من درج مكتبه وأشار عليّ بأن أضع المبلغ فيه.

اتّسعت عيناي في لحظتها، كان الصندوق مليئاً بالنقود التي بدت كورقٍ لا قيمة له.

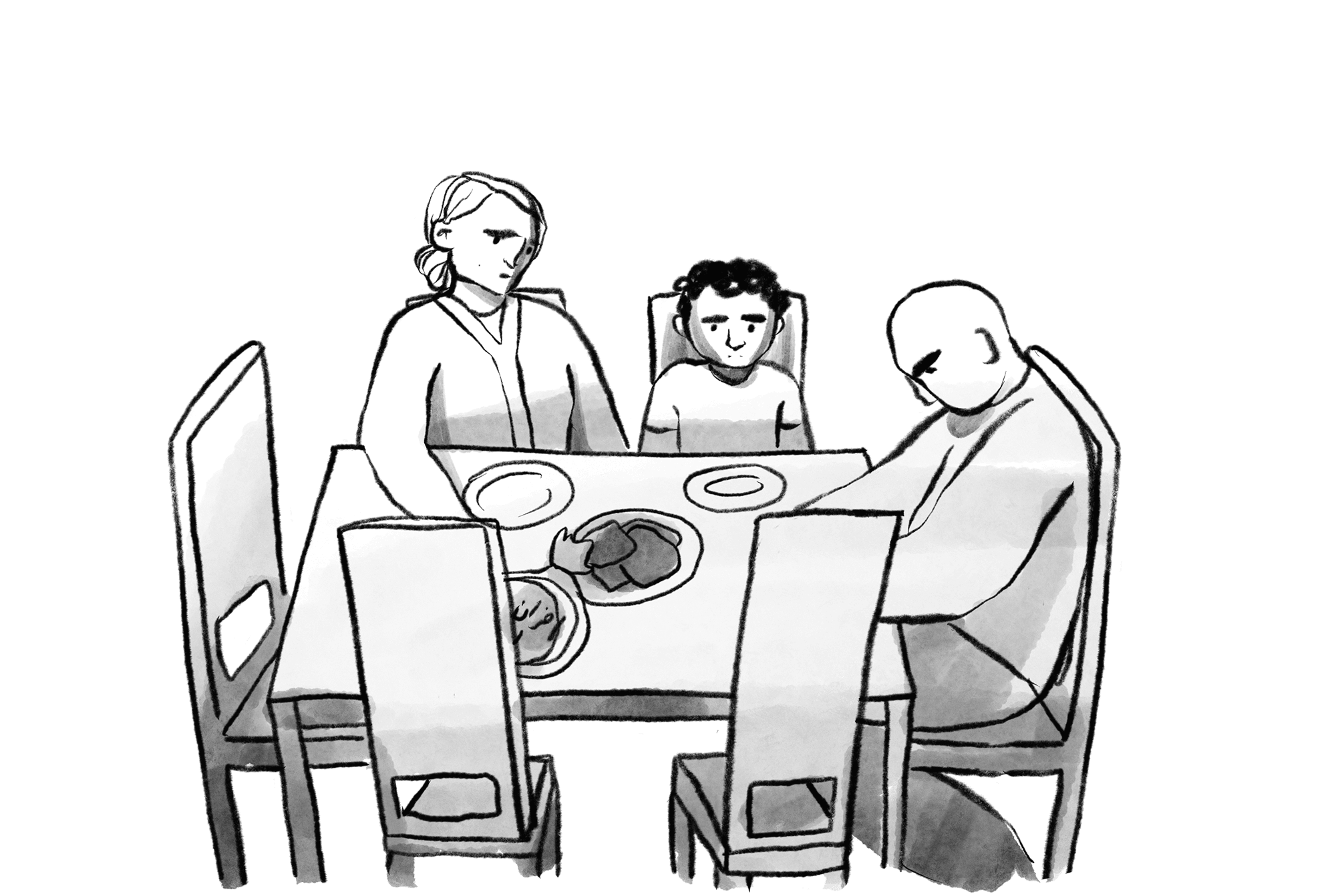

خرجنا من عنده متفائلين، وبدأت مرحلة الانتظار. ظُهر ذلك اليوم في صيف 2019، أبلغنا الحاج أن ننتظر هاتفاً منه. صارت والدتي تحضّر لي الأكلات التي أحبها، ووالدي يمازحني ويعاملني بقسوة أقل من ذي قبل. صرت كالضيف في بيتي، وقد اقترب موعد فراقي.

لكنّ الحاج لم يتصل، وطالت زيارتي في بيت أهلي. وفي النهاية اتّصلنا نحن مستفسرين، فأجابنا بأنّ الوقت لم يحن بعد. انتهى الصيف ولم أسافر. أحبطني ذلك لأنّني ما زلت دون الثامنة عشر، وذلك سيسهّل كثيراً حصولي على الإقامة، بحسب ما أخبرني عليّ.

لسوء الحظ، لم تستتب الأمور . بدأت المظاهرات في لبنان، بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي في النصف الثاني من تشرين الأوّل.

اعتبرت نفسي أكثر الناس تضرّراً. ينهش الفساد لبنان منذ سنوات، ألم يحلُ للشعب أن يثور إلّا عندما قررت أن أسافر!

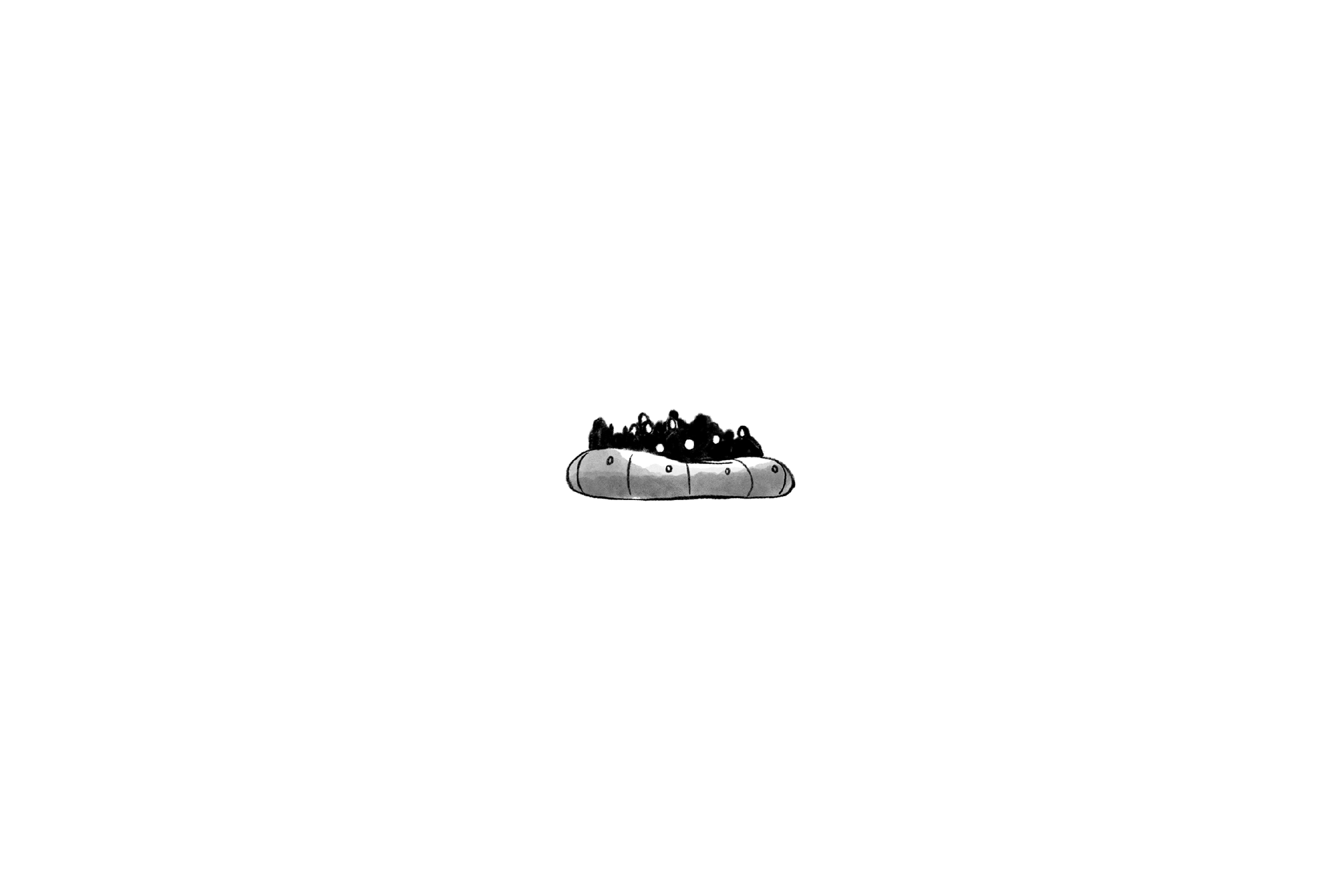

تعقّد الوضع، وبدا أنّ الحاج لا يملك إجابات كما لا يملك طرقاً آمنة للسفر. طال الانتظار ودخلنا في العام الجديد، لكن من دون تطوراتٍ تذكر. وممّا زاد الطين بلةً وزاد حياتي قهراً انتشار الكورونا. أغلق العالم لأكثر من ثلاثة أشهر. كلّ ذلك لأنّني نويت السفر وترك لبنان!

كانت فترةً قاسيةً عليّ، أقضي وقتي وحيداً في المنزل، عالقاً في محطّة الانتظار. وأخيراً، اتصل بنا الحاج، وطلب منّا الاستعداد للسفر، لكن بشرط: “كل شي غلي بالبلد حتى التهريب”.

طلب مبلغاً إضافياً بسبب انهيار الليرة اللبنانية. أحتاج الآن إلى خمسة آلاف دولار فوق الثلاثة التي دفعتها مسبقاً. لكن خمسة آلاف دولار تمثّل الآن ثروة في لبنان. من أين لي أن أؤمن هذا المبلغ!

بدأنا بالمماطلة مع الحاج، لنحاول كسب الوقت لجمع المبلغ الهائل، ووصل بنا الحال لبيع بعض أغراض المنزل.